Acide hyaluronique comblement et volumétrie

Acide hyaluronique comblement et volumétrie

Définition

Face à la demande de plus en plus forte pour des techniques douces de Médecine Esthétique (non chirurgicales) visant à lutter contre les effets du vieillissement ou bien à restaurer l’harmonie, le nombre et la qualité des matériaux injectables à considérablement évolué ces dernières années et leur utilisation est devenue extrêmement fréquente et très performante.

C’est en 1934 que fut découvert dans l’humeur vitrée de l’œil de bœuf, l’acide hyaluronique, ou hyaluronane, association d’un acide uronique et d’un aminoglycane.

Sa très grande tolérance et les propriétés exceptionnelles de cette molécule ont déterminé son emploi dans de nombreuses spécialités médicales notamment en ophtalmologie (chirurgie de la cataracte), en ORL (chirurgie des cordes vocales), en rhumatologie (pathologie articulaire), en urologie et pour aider la cicatrisation des plaies.

Depuis 1996,l’utilisation de cette molécule a été développée dans le domaine de l’esthétique et l’acide hyaluronique est aujourd’hui le produit de comblement le plus utilisé en esthétique de la face.

Sans spécificité d’espèce ni de tissu, doué de propriétés viscoélastiques et hydrophiliques exceptionnelles, ce polysaccharide ne nécessitant pas de test préalable au traitement, est ainsi devenu, grâce à ses qualités, le successeur naturel du collagène injectable dans le traitement des rides et des dépressions.

En quinze ans, cette molécule a totalement révolutionné la prise en charge du vieillissement cutané. L’évolution des produits, leur multiplication, les progrès des techniques d’injection en font actuellement le pivot des thérapeutiques esthétiques de comblement, de restauration des volumes et de revitalisation.

L’acide hyaluronique conditionné sous forme de gel est aujourd’hui considéré comme le produit de référence utilisé dans le comblement et le rajeunissement volumétrique médical grâce à :

- Sa totale innocuité, l’acide hyaluronique étant naturellement présent en grande quantité au sein de notre organisme dont il est un des composants essentiels.

- Le recul lié à l’ancienneté de son utilisation depuis les années 1990.

- Son caractère entièrement biodégradable.

- Son absence de spécificité tissulaire : il ne déclenche jamais d’allergie et les tests de tolérance avant injection ne sont pas nécessaires (sauf terrains particuliers).

- Sa durée de vie in situ, variable de 8 à 36 mois : les injections ont une durée suffisamment longue pour être intéressantes mais leur caractère transitoire permet de s’adapter à la progression du vieillissement.

- Sa facilité d’utilisation car il ne nécessite aucune préparation.

- L’étendue de sa gamme utilisable : le même produit peut être décliné sous différentes formes adaptables aux différents types de vieillissement.

- Ses résultats immédiats.

- Ses effets secondaires minimes et exceptionnels.

- Sa réversibilité en cas de complication.

La possibilité de l’injecter sous différentes formes de gels plus ou moins cohésifs permet d’utiliser au mieux ses qualités :

- Restauration des volumes et correction de certaines dysharmonies, ou irrégularités ou dépressions (volumétrie)

- Correction des sillons et des rides profondes ou superficielles (comblement)

- Hydratation et revitalisation de surface (Skinbooster, mésothérapie)

Il est important de savoir que le traitement par injections d’acide hyaluronique n’est jamais irréversible et ce pour deux raisons :

- Le produit est temporaire du fait de sa biodégradabilité,

- En dernier recours, nous disposerions de l’enzyme (la hyaluronidase) qui est capable de dissoudre et de détruire en quelques heures l’acide hyaluronique si celui-ci avait été injecté de manière inappropriée ou en quantité excessive.

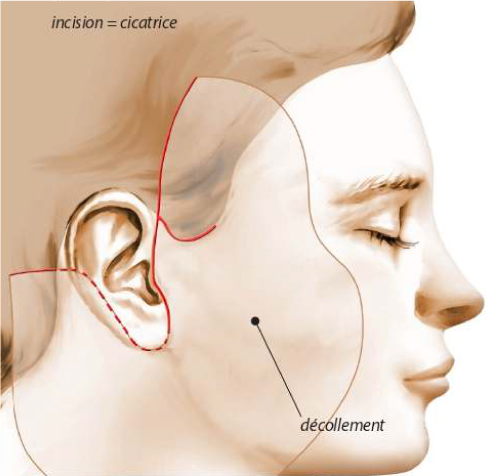

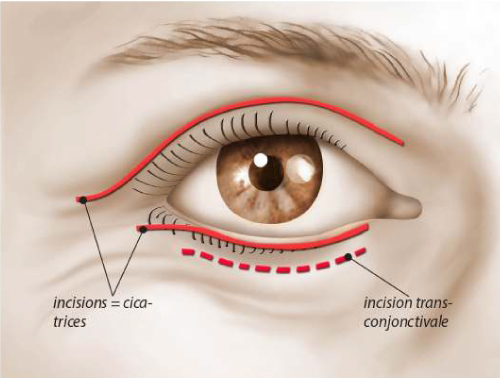

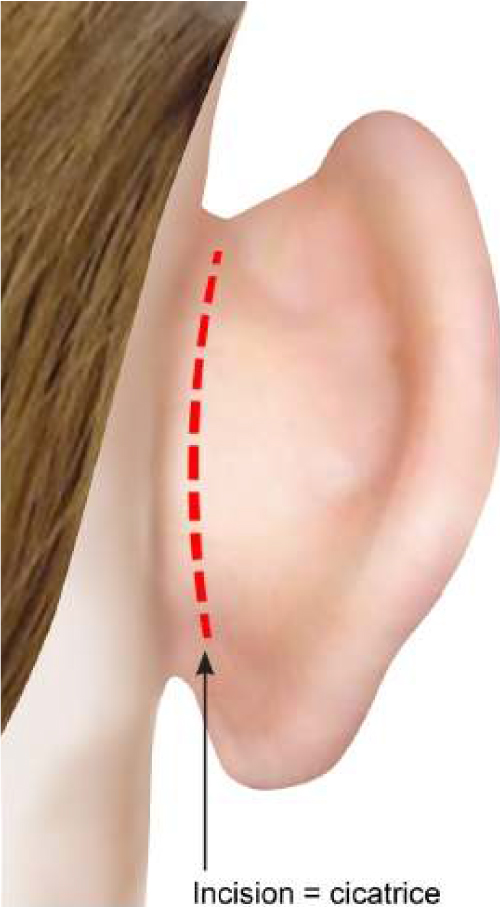

Une séance d’injections peut être réalisée isolément, mais peut aussi compléter des techniques médico-chirurgicales de rajeunissement plus radicales telles que resurfaçages (peeling, laser, dermabrasion), blépharoplasties (paupières supérieures et/ou inférieures), liftings etc…Elle peut aussi se faire parallèlement à des injections de Toxine Botulique visant à diminuer le tonus de certains muscles responsables de l’apparition de rides.

La Toxine traite la cause du vieillissement et l’acide hyaluronique les conséquences. Ils sont donc toute à fait complémentaires dans leur efficacité en particulier au début du vieillissement, avant l’apparition de l’excès de peau.

Objectifs

Une injection d’acide hyaluronique se propose de corriger, par un moyen simple et rapide, certains signes de vieillissement ou certaines disgrâces en remplissant ou en donnant du volume là où cela est nécessaire.

Nous disposons de trois types d’acide hyaluronique différents par leur concentration, leur fluidité et/ou leur cohésivité.

Ces trois types d’acide hyaluronique peuvent s’associer et se compléter.

Ils peuvent être injectés dans le même temps ou bien séparément.

Le praticien, par son expertise, vous informera des différentes possibilités vous concernant et vous conseillera sur le choix des produits et des traitements les plus appropriés à votre cas, à votre anatomie et à vos désirs.

Dans le domaine de l’esthétique, l’acide hyaluronique est utilisé le plus souvent dans un but de VOLUMÉTRIE, de COMBLEMENT ou bien d’HYDRATATION :

RESTAURATION DES VOLUMES: VOLUMÉTRIE

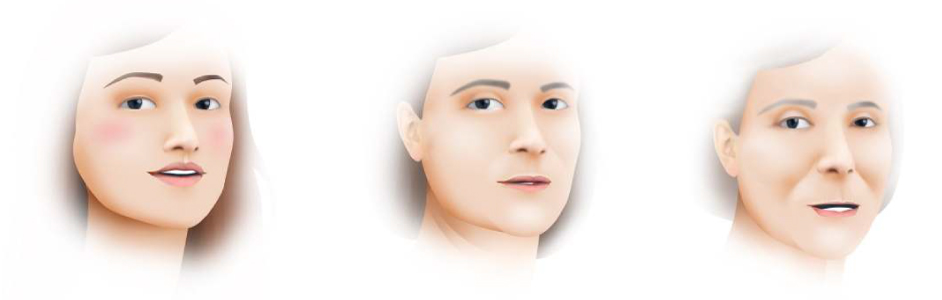

Avec le temps, le visage humain est le plus souvent affecté par une perte des volumes liée principalement à l’atrophie du squelette(os) et des parties molles (muscles, graisse et peau).

Les injections d’acide hyaluronique, lorsqu’elles sont correctement réalisées, permettent de corriger ces pertes de volumes liés à l’âge et ainsi de traiter certains des effets du vieillissement.

Elles peuvent aussi être indiquées pour corriger certaines anomalies morphologiques constitutionnelles, sans rapport avec le vieillissement.

- Ces traitements peuvent concerner le nez, les pommettes, les cernes, le menton, les contours mandibulaires notamment les angles de la mâchoire, les joues, les fosses temporales, le front…

- Les lèvres peuvent aussi être traitées pour redessiner l’ourlet (contour), les épaissir si elles sont trop fines ou les rendre un peu plus pulpeuses.

- Des déformations ou de petites insuffisances de volume du corps peuvent elles aussi bénéficier de ces injections, les fesses notamment.

COMBLEMENT

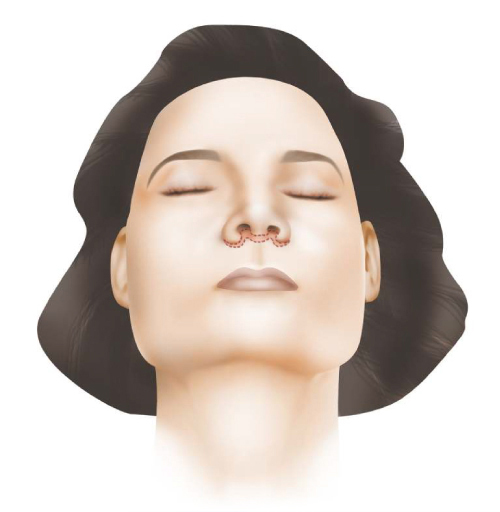

- Parmi les corrections les plus souvent effectuées. on peut citer les sillons naso-géniens (de l’aile du nez au coin de la bouche), les plis d’amertume (au coin de la bouche, de part et d’autre du menton), le sillon labio-mentonnier…

- Quant aux rides.il est habituel de traiter les rides du front, les rides du lion (entre les sourcils), les rides de« la patte d’oie» (au coin des yeux), les rides des joues, les rides autour de la bouche, les rides du cou.

HYDRATATION et TRAITEMENT DES RIDES SUPERFICIELLES (Skinbooster, Mésothérapie)

Ceci peut être indiqué notamment pour le traitement des ridules, des rides fines et superficielles (lèvres), de la fripure de la peau (pattes d’oie), du décolleté, du dos des mains…

Enfin, ce type d’acide hyaluronique faiblement réticulé permet d’atténuer certaines séquelles cicatricielles (acné, varicelle, traumatisme… )

Principes

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’acides hyaluroniques disponibles sur le marché, bénéficiant du Marquage CE (Communauté Européenne).

Ces produits diffèrent notamment par leur viscosité qui détermine leur caractère plus ou moins volumateur.

En cas de correction volumétrique importante (pommettes, menton,..) ou chez les patient(e)s allergiques ou porteur(euse)s de maladies auto-immunes, il conviendra de discuter avec votre praticien de l’intérêt d’une réinjection de graisse autologue (cf. la fiche d’information : réinjection de graisse autologue ou lipofilling ou lipostructure).

Le principe de base est d’injecter le produit dans l’épaisseur de la peau ou plus profondément, de manière à corriger certaines rides ou dépressions du visage et les pertes de volume dues à l’âge.

avant les injections

Un interrogatoire précis sera réalisé visant à rechercher d’éventuelles contre-indications:

- Hypersensibilité connue à l’acide hyaluronique

- Femme enceinte ou allaitant

- Maladie auto-immune

L’interrogatoire devra aussi déceler des éléments impliquant une prudence particulière (exemple: herpès pour les injections labiales et péribuccales) ou préciser la nature d’éventuelles précédentes injections afin d’éviter certaines associations dangereuses de produits sur un même site.

Les médicaments à base d’Aspirine ou d’anti-inflammatoire devront être évités dans les 3 jours précédant l’injection ainsi que tout traitement susceptible de favoriser saignements et hématomes.

Il est préférable de ne pas boire d’alcool, ni s’exposer fortement au soleil la veille et le jour de la séance.

Un examen clinique attentif, fait en position assise est confronté à la demande et aux attentes du (de la) patient(e) afin de préciser ce qui est réalisable et ce qui est illusoire.

Il est intéressant de s’aider de la comparaison avec des «photos de jeunesse». Et des photos effectuées pendant les consultations permetront de voir les modifications envisagées.

Cet examen permet:

De préciser les zones nécessitant l’utilisation d’un acide hyaluronique volumateur ou d’un produit d’action plus superficielle.

D’établir avec le (la) patient(e) une «cartographie» et de proposer un projet thérapeutique souvent noté sur un dessin.

anesthésie

Les injections peuvent être pratiquées sans anesthésie d’autant que, actuellement, de nombreux produits sont fournis associés à un anesthésique local dans la seringue.

Toutefois, pour certains produits un peu plus douloureux, chez certain(e)s patient(e)s plus sensibles, ou dans certaines zones difficiles(lèvres et pourtour buccal), on peut prévoir une des deux méthodes existantes :

Crème Emia* : appliquée en couche épaisse sur les zones à traiter au moins une heure avant l’injection, elle permet de diminuer les sensations douloureuses en superficie.

l’injection

La zone à traiter est soigneusement désinfectée avant l’injection.

Les injections se font en utilisant des aiguilles ou des micro-canules mousses (non piquantes).

En fonction du praticien, du nombre de zones à traiter, de l’ampleur des améliorations à apporter, et de la nécessité éventuelle de réaliser une anesthésie, la séance d’injection peut durer de 10 minutes à 1 heure.

En pratique, il existe plusieurs techniques d’injections et chaque médecin adoptera une méthode qui lui est propre et qu’il adapte à chaque cas pour obtenir les meilleurs résultats.

Le traitement est souvent réalisé en plusieurs couches superposées («strates») pour obtenir un résultat optimal.

La quantité de produit nécessaire (nombre de seringues) est bien sûr extrêmement variable en fonction de très nombreux paramètres. Il sera évalué le plus précisément possible au préalable.

Après l’injection, le praticien prend soin de bien masser les régions traitées pour optimiser l’uniformité de la correction.

Dans certains cas, il est préférable d’envisager d’emblée une séance de complément d1njection après quelques jours ou quelques semaines afin de parfaire le résultat.

Lorsque plusieurs zones sont traitées dans la même séance, les résultats sont:

- Plus visibles (rajeunissement global).

- Plus harmonieux (moins de différences entre les différentes parties du visage).

- Le visage restera plus équilibré, lors de la résorption des produits injectés.

après l’injection

Les six premières heures il vaut mieux rester au calme, se reposer et s’abstenir de tout effort violent. li est aussi souhaitable d’éviter autant que possible de mobiliser son visage (pas de mimique, ne pas trop parler ni rire).

Pendant quelques jours il sera préférable d’éviter l’alcool, l’Aspirine, les anti-inflammatoires et d’éviter l’exposition des zones traitées à des chaleurs fortes (soleil, UV, sauna, hammam).

Les suites immédiates peuvent éventuellement être marquées par l’apparition d’un œdème (gonflement), d’une asymétrie et d’une rougeur cutanée dont l’importance et la durée sont très variables selon les produits et d’un individu à l’autre, mais qui restent habituellement modérés (n’interdisant pas le retour à une vie socio-professionnelle normale très rapidement) et disparaissent au bout d’un à trois jours. Sur les lèvres toutefois, l’œdème, souvent plus marqué peut parfois durer une bonne semaine.

Plus rarement, on peut observer durant les premiers jours, au niveau des points d’injections, une certaine sensibilité de la peau, des démangeaisons, une pâleur cutanée, une hyperpigmentation, ou de petites ecchymoses ponctuelles (bleus).

Il faut noter que les premiers jours, il peut exister quelques irrégularités temporaires dues à la répartition inhomogène de l’œdème, ou un aspect d’hypercorrection (en relief) qui va progressivement disparaître, éventuellement accéléré en cela par des massages.

résultats

Un délai de quelques jours est nécessaire pour apprécier le résultat définitif. C’est le temps nécessaire pour que le produit se soit bien intégré, que l’œdème ait disparu et que les tissus aient retrouvé toute leur souplesse.

Le résultat immédiat après traitement n’est donc pas le reflet du résultat final.

Les injections auront permis de corriger les défauts, rectifiant ainsi de façon discrète et naturelle l’aspect vieilli et fatigué du visage. À noter que les injections d’acide hyaluronique, contrairement aux injections de Toxine Botulique, ne modifient pas la mobilité des muscles de la face et n’altèrent donc pas les expressions du visage.

Habituellement, quelles que soient les disgrâces traitées, celles-ci ne vont pas complètement disparaître mais seront considérablement atténuées par les injections. Certaines altérations répondent d’ailleurs beaucoup mieux au traitement que d’autres plus délicates à gérer. De même, la pérennité de la correction est variable selon le type d’acide hyaluronique, les patient(e)s, et le site traité, mais la correction n’est que temporaire et le traitement devra être renouvelé pour entretenir le résultat.

La stabilité du résultat peut varier de 1 an environ pour les zones très mobiles comme les lèvres, jusqu’à 3 ans pour les corrections volumétriques plus profondes où il y a moins de mouvement et au niveau desquelles on utilise un acide hyaluronique de haute cohésivité.

Il faut noter que certaines disgrâces ou altérations ne peuvent être correctement traitées qu’en utilisant des techniques mixtes, médico-chirurgicales plus complexes que de simples injections. Il en est ainsi notamment chaque fois qu1I existe un excédent cutané important (paupières, importantes bajoues) qui ne pourra être supprimé que chirurgicalement. De même, certaines anomalies cutanées (aspérités, petites cicatrices, taches, micro-ridules, «fripé cutanées») ne seront corrigées que par un resurfaçage (peeling, laser, dermabrasion).

Les injections, pratiquées aussi bien chez la femme que chez l’homme, peuvent être effectuées dès 30-35 ans. Toutefois, elles sont parfois réalisées beaucoup plus précocement, lorsque les disgrâces sont constitutionnelles ou héréditaires et non pas liées à l’âge (lèvres, pommettes ).

Le but de ces injections est d’apporter une amélioration et non pas d’atteindre la perfection. Si vos souhaits sont réalistes, le résultat obtenu devrait vous donner une grande satisfaction.

On a vu que la durée d’action est extrêmement variable selon les produits, mais aussi selon les zones à traiter (moins durables sur les lèvres), la technique d’injection, et les patient(e)s en fonction du type de peau, de l’hygiène de vie (stress, tabac, alcool, soleil ) et du degré de perfection recherché. Dans la plupart des cas cependant, la correction est temporaire et le traitement devra être renouvelé pour entretenir le résultat.

effets secondaires indésirables possibles

Tout acte médical si minime soit-il, comporte un certain nombre d’incertitudes et de risques.

Cet acte reste notamment soumis aux aléas liés aux tissus vivants dont les réactions ne sont jamais entièrement prévisibles.

En choisissant un praticien qualifié, formé spécifiquement à ces techniques d’injection, vous limitez ces risques d’autant que l’acide hyaluronique est un produit remarquablement toléré par les tissus humains.

Un certain nombre de réactions peuvent cependant être observées:

Réactions locales post-injections: on a vu que peuvent parfois se rencontrer œdème, rougeur, pâleur, irrégularités, sensibilité, démangeaisons, ecchymoses. Ces réactions ne sont toutefois que temporaires.

Poussée d’herpès labial: chez les sujets prédisposés.

Réaction inflammatoire aiguë ou chronique : possible après injection secondaire dans une zone ayant déjà été injectée avec d’autres produits, en particulier non résorbables.

Infection: exceptionnelle, elle évolue favorablement sous traitement antibiotique.

Granulomes ou nodules inflammatoires: bien que rares, c’est la complication la plus « classique ». Il s’agit de petits nodules indurés, plus ou moins sensibles, perceptibles au toucher, parfois visibles et inesthétiques.

Ils correspondent à une réaction inflammatoire localisée pouvant évoluer par poussées. Ils peuvent apparaitre quelques jours à quelques semaines après l’injection. Ces granulomes sont en fait extrêmement rares avec les produits résorbables, et même exceptionnels avec les acides hyaluroniques. Ils sont, de plus, spontanément régressifs en quelques semaines.

Complications rarissimes: quelques cas ont été décrits de rougeur persistante plusieurs semaines, voire d’abcès localisés sur un point d’injection.

Quelques très rares cas de nécrose cutanée ont été rapportés. Une injection intra-vasculaire directe ou un mécanisme de compression pourrait en être la cause. Ainsi, en cas de douleur très vive dans la zone venant d’être injectée associée à des signes de souffrance cutanée, il est important de joindre son médecin qui agira au mieux. La littérature scientifique internationale fait aussi état d’exceptionnels cas de cécité consécutifs à des injections péri-orbitaires.

Ces complications exceptionnelles peuvent et doivent bénéficier d’injections précoces de hyaluronidase qui sont susceptibles d’en assurer un traitement efficace.

Au total, il ne faut pas surévaluer les risques, qui demeurent minimes sa près-injection d’acide hyaluronique.

Le recours à un praticien qualifié vous assure que celui-ci a la formation et la compétence requises pour essayer d’éviter ces problèmes, ou les traiter efficacement le cas échéant.

Il convient simplement de prendre conscience qu’une injection de produit de comblement, même apparemment simple puis que non chirurgicale, comporte toujours une petite part d’aléas.

Grâce à ses qualités physicochimiques et à sa tolérance incomparables, l’acide hyaluronique occupe une place prépondérante, momentanément incontestée, non seulement dans le domaine du comblement, mais aussi dans le domaine de la restauration des volumes et de l’hydratation.

Il est important que vous notiez soigneusement, au terme de chaque séance d’injection, la nature du produit injecté afin de pouvoir en aviser un autre praticien qui serait éventuellement amené à vous prendre ultérieurement en charge.